お寺での講演

- この世界は夢幻か? 2019.2.19

|

お寺での講演 - この世界は夢幻か? 2019.2.19 |

|

高校生の頃にテレビか何かで聞いた話だ。話の導入としては少し長くなるが、苦痛でない人は読んで、考えてみて欲しい。

ゴキブリの放射線耐性を調べてみた結果、彼らが高い放射線耐性を備えていることが判明したという。そこで、

「世界的核戦争の末に人類が滅亡したら、ゴキブリだけが生き残って地球を支配する。」

「そんなのは嫌でしょう。だから核兵器は廃絶しましょう。」

と話していた。結論は良いが、そこに至る論理には二重の意味で疑問を感じた。1つ目の疑問(=科学的妥当性)は単純だ。

「ゴキブリだって他の生物との関わりの中で生きている。」

だから彼ら自身に仮に放射線耐性があっても、他の生物がいなくなった地球で生きていけるわけがない。結局絶滅する。

そこで他生物も少しは残るとする。現在の地球の生物から一部分だけを取り出した生態系が安定して存続でき、

ゴキブリはその生態系の一員であって、その生態系に属する生物たち全てがゴキブリなみの放射線耐性を備えていたなら、

それならば核戦争後にゴキブリが、と言うより、彼らを含む生態系全体が生き残ることになる。

けれどもそれを検証することは絶望的に難しい。そんなに多くの生物について放射線耐性を調べたと言うのだろうか?

生態系抜きにゴキブリだけ調べたら割と放射線耐性が高かったので、後は面白く尾ひれをつけたのではないか?

更に決定的なのは、現に存在しない生態系の設計が可能か否かだ。知識を蓄えた現在の私に言わせれば完全否定だ。

「生態系設計は、現在はおろか、未来の我々、つまり人類の能力の延長上にある、と思うことさえ難しい。」

だから少し違った意味で受け止めた。どういうわけか多くの生物の放射線耐性が調べられ、その生物で生態系が設計でき、

その生態系内で“支配的に大型の動物”がゴキブリだったとしよう。それとゴキブリまで絶滅した地球のどちらが良いか?

つまりゴキブリだけ生き残る、ではなく、ゴキブリを含めた生態系が残って、そこでゴキブリが目立つような状態を想定した。

けれどもここでまた2つ目の疑問が生まれる。「人類が滅んでしまった地球のゴキブリって、もう気にする必要ないのでは?」

これまで何度か人に話してみたことがあるが、この意見に同意して貰えたたことは一度もない。

「むしろゴキブリが残った方が幾分か良いのではないか?」

生き残った生物たちは、改めて進化の歩みをスタートしなければならない。そして再び地球に豊かな生態系を作り上げる。

そのためには生き残りの中に少しでも進化した生物が含まれていた方が良い。そう考えたのだ。

この考え方には人類滅亡が不可欠な前提条件だった。人類が滅んだ地球で、誰がゴキブリの存在を不快と感じるのか?

もはや「ゴキブリが不快だ」が成り立たない。そこでそれは抜きに考える。

この後に「(補足)」として書くが、自分自身の死についても「対立せざるを得なかった生物達との和解の時だ」と考えている。

人類も同じだ。絶滅したらもはや「嫌いな生物」は存在しない。全ての生物が仲間であるとして、今の状況を捉え直す。

「だめな人類は失敗して地球を壊してしまった。その後の償いを託す相手がゴキブリだとするならそれで良い。」

「彼ら(の進化した子孫)に私たちの失敗を繰り返さないための教訓を伝える手段があれば良いのだが...」

そんな考え方にたどり着いた。

この思考過程にある「人類滅亡」の前提が、今回の「お寺での講演」のテーマに関連する。

「人類が滅亡して人類がいない状況の地球」について、人類の一人である我々が意見を持つことに、何の意味があるのか?

どうやら多数派の意見は、「意見する意味があって、ゴキブリがいない方が良い。」というもののようだ。

それでは「私は」と言うと、「意見する意味があって、生態系の豊かさが早く回復するのが良い。」と考えていることになる。

同じように「意見する意味がある」と考えたが、その思考過程で私は生き残る生物に自分を重ねることで意見が言えている。

とりあえず、生き残った中でゴキブリが一番進化した動物だった、として話を進めよう。

人類が地球を壊してしまった後の世界で、彼らゴキブリたちが進化することで再び今の人類のように知能を発達させて、

自分たちの地球の生態系について考えてみたとしよう。そうしたら現在の人間と同じように考える可能性が高い。

今の人類で生態系について一番考えている人々は生態学者たちで、その意見は私と同じ、「生物の種類が多いのが良い」。

ある意味で私は“ゴキブリの子孫の立場”に自分を置いて考えた。人間としての私はもうその世界にいないから。

仮に私がいなくてもこの地球は存在する。更に人類が滅んでも地球は存在し続ける。そう思うから意見を言うわけである。

あるいは、他人にとっての世界、他生物にとっての世界、それは私にとっての「この世界」と同じもの。

誰もが同じ一つの地球を共有している。こう言うと「そんなの当たり前だ! 」では済まず「意味不明」と反応されることも多い。

けれどもこのような発想は、根底が今の物理学によって揺らいでいる !

どうしてそんなことになっているのか、それをお寺で話したのが去年の終わり頃のことだった。

(補足) そもそも「ゴキブリを嫌うのは日本人限定」という点は指摘しておく必要があるだろう。世界の多数派は違うので、

上記で「人類の滅亡」と記したのは少々言い過ぎで、日本人が滅亡するだけでゴキブリは特別嫌な虫でなくなる。

もっと冷静に議論して、衛生的な観点からゴキブリを退治すべきとの見解も聞くが、それも決定打にはなりにくいと感じる。

衛生面を問題にする一番の理由は伝染病だが、それならペットや家畜との接触の方が大きなリスク要因だったりする。

つまり世界の潮流の方が正しく(当たり前か?)、日本人のゴキブリ嫌いの方が少々狂気じみている。

かく言う私も日常生活ではクロゴキブリを殺したりするのだが、それは状況依存的に彼らと利害が対立しているからだ。

家屋の中に入って来るのはやはり有難くない。逆に庭に住み着くモリチャバネゴキブリはむしろウェルカムだ。

利害対立さえなければ生き物が多くて賑やかなのが良い。その一方で自分と利害の対立する生き物は何でも退治する。

蚊とかマムシや雑草だけでなく、カタツムリに猫までが撃退対象なのは、彼らは私が育てる植物に危害を加えるから。

植物を育てる、この状況が変われば撃退の対象も変わる。状況次第なのだ。最大の状況変化は死の間際に訪れる筈だ。

全ての生物との利害関係が消えて、対立してきた生き物と和解する。

「お寺ロゴス」の依頼

西洋思想が専門の後藤先生に最初にお世話になったのは、10年くらい前のことだ。里山生態系に関わる自分の考えを、

学術的に構成して発表しようとした。しかし思想面に踏み込んだ話になるため、

物理が専門の私には適当な媒体が分からず、文系の研究者を訪ねて助言を請うた。そして最終的には彼の勧めで、

単行本として出すことができた。そう言うわけで後藤先生には特別な恩があるのだった。

彼から「お寺ロゴスというものをやっていて、そこで物理の話をしてくれないか」と頼まれたのが、去年の夏休み頃だった。

もちろん恩人からの頼みを断る理由などない。いや恩人でなくても、「お寺ロゴス」自体が面白そうだった。

「お寺ロゴス」というのは、福岡県のあるお寺に月1回程度メンバーが集まって、誰かの話を聞き、それについて議論する、

そういう集まりだという。時間帯は夜で、夕方の出発で間に合うが、夜遅くなって寺に宿泊する人もいると言う。

メンバーは多様で、そのお寺の住職さんと家族、大学を定年になった研究者や、独立に研究を進めている一般の人も。

そのメンバーの専門領域も様々、「専門領域」という言い方がそもそも不適切かも知れない。研究者でない人も多いから。

更にメンバー固定でもないので誰が来るかは断定できないと言うことだ。

コアメンバーの一人にコスタリカに注目して平和学をやっている人がいると言うが、意義深い分析ができそうだと感じた。

コスタリカと平和がどういう具合に繋がるのか、分からない人も多いかも知れない。

日本国憲法と同じように軍隊の廃止を憲法で定めている国なのだ。更に日本の自衛隊のような“軍隊モドキ”もない。

にも関わらず外国からの侵略を受けずに国家が保たれてきた。その歴史もかなり長い。

以前書いた話との関連で、実のところ私にとっても興味を覚える国だったのだ。しかし詳しく調べる余裕がなかった。

コスタリカでの成功をそのまま日本に適用できるとは思わないが、その平和のメカニズムを分析することで、

日本のように条件の異なる国には「どのような方法で何ができるのか」を考えるときの、拠り所が得られるのではないか。

気になりつつ放置してきた分析を「やっている人がいる」と聞いて「有難いことだ」と感じた。

当日聞いて驚いたのは、コスタリカの平和の構造を研究している人は、日本ではほとんど彼しかいない状況だと言う。

「面白いテーマだから、きっと大勢が取り組んでいるに違いない」などと推量して、確認もせずに過ごしてきたのだけれど、

現状はどう考えても手薄に過ぎる。

依頼の内容は、お寺ロゴスの主要メンバーが文系人間だから原子とかの基礎的なことを話して欲しい、と言うことだった。

「文系に進んだけれど、深く理解しないままになっている物理学に、改めて向き合ってみたい」と言うのは理解できる。

けれども普段は文系の内容で討論(放談)している、と言うので、単に基礎的なだけでは面白くないのではないかと思った。

もし知識を増やすのが目的なら、中学校と高校文系までの知識を再確認して、それにプラスアルファできれば良い。

その段階の物理は正解がはっきりしているから議論する材料に乏しく、聞き手から可能なのは質問や感想になりがちだ。

依頼の通りにやるとそうなるが、本当にそれで満足なのだろうか?

これから成長して現代科学を担っていく若者なら、地に足をつけてゆっくり勉強して力を溜め込むのは理にかなっている。

彼らの将来には様々な可能性が秘められていて、それらを保証するための広い範囲の基礎学力が提供されるべきだ。

しかし既に成人して物理とは別の領域で活躍している人には、別のアプローチがあって良いのではないか、と思っている。

そんなわけで依頼内容とは少し違うけれど、無理矢理「基礎から現在進行形の論点」まで詰め込む逆提案をした。

この提案には前向きなお返事だったので、次のような構成で話すことに決めた。与えられた時間は2時間程度しかない。

しかも質問で止まったりしそうなので、かなり無理もあるのだが。

1. とりあえず依頼にあった原子の話をする。

ここで次につなげるために、ボーアの原子論に踏み込んでおく。

2. 量子力学の成立史に関わった人々

ボーア達(所謂コペンハーゲン学派)とアインシュタイン等の考え方の違いにも注意する。

3. 確率解釈と量子力学論争

ここからが未解決部分。当時は「検証不能」で終わった。

4. その後の展開

不可能と思われた実験が行われ、「この世界への我々の認識」が問われる事態になっている。

最初は確かに原子の話から始まるが、終着点でのテーマはもはや物理学と言うより哲学、文系領域に飛び込んでしまう。

特に学生は「異なる学問領域は無関係」と思いたがるようだ。それは勉強する領域が広いと大変だからかも知れない。

ましてコテコテの理系の物理学が文系の学問と関係するなんてあり得ない、と読者は思うかも知れない。

けれども実際にはむしろ逆と言うべきかも知れない。例えば化学は、それが成り立つ理由を追究していくと、

量子電磁気学を初めとする物理学にたどり着く。では更に重ねて「その物理学が成り立つ理由は?」と問うたらどうなるか?

もうそれ以上は根本原理に遡れない。そこで理系領域から離れて哲学や論理学にゆだねるしかないのだ。

このような自然科学の限界には高校生の時に気づいていた。その上で専門に物理を選んだのは、むしろ断念したのだ。

そのとき哲学の本を読み始めて、哲学の限界にも触れてしまったからなのだ。

「どこかで手を打たなければならない。それなら自然科学の中での究極の辺りが自分には合うような気がする。」

だから物理に限らず学問に過大な期待はしない。弱さを抱える複数の学問が寄り添って、決して到達できない目標に、

それでも近づこうとする。そんな学問達をいとおしく思っている。

結局私は理論核物理を専攻した。物理の中での究極なら、素粒子論がそれに当たると考えたが、気が進まなかった。

現実の素粒子論は流行の変化が激しくて、自分の性分では疲れてしまいそうだった。

物理学の究極の姿を知りたいとしても生きている内に到達不可能だろうし、それだけなら結果を聞けば済む話である。

更に哲学との境界領域を目指す道もあったが、それも選ばなかった。だから今回のテーマも自分の専門とは言えない。

興味を持って調べた範囲の話をすることにした。

そこでPC画面をスクリーンに投影できることを確かめた後、プレゼンテーションを作成し始めた。枚数の目安は40枚程度。

学会などの10分講演なら1分に1-2枚ほど詰め込めるが、長い講演の場合は1枚で3分位かかると思った方が良い。

ところが実際作ってみると、表紙を除いて24枚にしかならなかった。「意外に大丈夫か?」 「内容量的には厳しいはずだ。」

どっちを信じて良いのか不確かなまま当日を迎えた。

量子論 - 講演内容(I)

導入部で話したのは、「原子の中で電子が、原子核を中心に回っている」という一般的知識が、物理学的におかしいこと。

電子が原子核の近くから離れずに回る理由は、原子核のプラス電荷から受ける引力である。これが高校生の認識。

しかしそれなら原子は大きさ・形が決まらなくなってしまい、同じ水素原子でも個性豊かに一つずつ違ってしまう。

この矛盾には言われるまで、つまり大学で量子力学を習うまで気がつかなかった。全くおめでたい話だ。

他にも問題があって、ボーアはそれを避けるための仮説を提案したのだけど、それは「理由は抜きに」決めた規則だった。

「原子内電子は〇○の条件を満たす軌道しか回らない」 「その軌道の電子は電磁波を放射しない」など。

この「〇○の条件」を満たす電子の円軌道を「許される軌道」と呼ぶ。それ以外の軌道は「許されない」と言うわけだ。

「素朴すぎるネーミング」とは、お寺ロゴスのメンバーではなく、授業を受けていた学生の反応だったか?

実のところ当時は、このような「理由は不明だが、斯く斯く然々である」という仮説が次々、しかも別の人から出されていた。

だからボーアの原子模型もその流れに沿ったものだったのだが、彼は初めて「新しい力学を構築するのだ。」と考えた。

逆に言うとそれまでの仮説を提案した人は、「何故なのか今後解明しなければならない」と考えていた。

その一人が最初に「エネルギー量子仮説」を提唱したプランクと言う人物で、彼はその後の人生を「仮説」の説明に捧げた。

後にボーアと論争するアインシュタインも「光量子仮説」を唱えている。

ボーアの「新しい力学を構築する」発想がよく現れているのが、彼の唱えた「対応原理」である。これを初めて習ったとき、

何やら難しく感じたが、要するに「新しい力学を作り上げるときに従うべき指針」なのである。

対応原理 : 古い力学で既に成功しているような「大きな物体の運動」に新しい力学を適用したとき、

古い力学が新しい力学の近似になっているべきである。

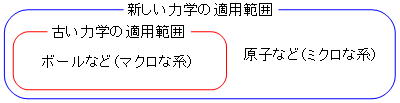

つまりは、新しい力学が古い力学を包含して、新しい力学が大きな物体からミクロな世界まで全体を統一的に説明する。

そう言う具合に新しい力学を作りましょう、と言っている。逆に「大きな物体には古い力学、ミクロな世界には新しい力学」

と分かれてしまったら、多分どっちも究極の法則ではなく、未発見の統一法則があるに違いない。

「新しい力学を構築する」 その発想は「対応原理」まで含めて、多くの科学者に受け入れられた。問題はその力学の姿だ。

ボーアは「実験結果を正しく予言する手順」を見つければ、それが「新しい力学の完成」だと考えていた。

しかしアインシュタインのみならず、量子力学の成立に功績のあった多くの科学者が、それだけでは十分でないと考えた。

その違いが顕在化するのは「確率解釈」を巡る議論に至ってからだった。

ボーアの周囲に集まった研究者集団をコペンハーゲン学派と言う。その中でも若き天才ハイゼンベルクは中心人物である。

「新しい力学」の構築を提案したボーアもすぐにはその先に進むことができずにいた。

そこにハイゼンベルクが弟子として参画してきたことで、事態は劇的に進展し「行列力学」ができあがる。

この「行列力学」は、量子力学の数学的表現、あるいは計算方法として、今の物理学でも普通に使われ続けている。

けれどもコペンハーゲン学派の外からはまだ認められていなかった。それは当時の物理学の常識から外れていたからだ。

物理学の基本的法則は必ず微分方程式で表される。(数学の)行列などではない。それが常識だった。

そうこうする内に、ボーアの原子模型に出てくる「仮説」を説明する方法を見出す人物が現れた。原子模型から約10年後。

ド・ブロイと言うフランスの貴族出身の若者だった。彼は大胆にも電子に波を考えた。電子は粒子なのに。

電子に限らず全ての物質粒子に波が伴っていると考えて、その波を「物質波」と称している。

電子の波を電子の円軌道に沿って考えたとき、その波が一周して閉じる、つまり一周した波が元の波と繋がる条件が、

ボーアの「許される軌道」の条件である。因みに電子の波は、光の波に電子と光の違いを加味して決めている。

アインシュタインの光量子仮説が、光について「粒子・波動二重性」を述べているが、光は元々「波」で確定していた。

それが「粒子でもある。」と言ったのがアインシュタイン。それで実験事実を説明するからで、理由は不明なままだ。

今度はド・ブロイが、電子も(全ての物質も)「粒子であるだけでなく、波でもある。」と言い出したわけだ。

イメージするのは難しいが、今まで粒子と波に分かれていた物が、全て「粒子・波動二重性」を持つ何か、で統一される点、

そこは綺麗な理論のような気もする。

当日は「波が一周して閉じるとき、どういう具合に振動しているのか」分かりにくいだろうと考えて、実験装置を持ち込んだ。

ループ状の針金に起震機の振動を伝えて、円形の定常波が生じるようになっている。

因みにこの実験器具は、既存の「ループピアノ線」への改良を私が提案して、理科教材メーカに採用して貰ったものである。

まさにド・ブロイの定常波の説明の時に、旧製品では不都合があった。

ド・ブロイが「物質波」を提唱してから2年後のこと、ついに微分方程式を発見した人物が、シュレーディンガーだった。

その方程式は、解くとド・ブロイが考えた電子の波が出てくるようになっている。

このシュレーディンガー方程式の発見によって、「新しい力学が誕生した」と見なされたので、通常この出来事を境に、

それ以前を「(前期)量子論」、それ以後を「量子力学」と呼び分けられている。

文系の方々にも「シュレーディンガー方程式」の名前は馴染みらしく喜んでくれたが、学生は彼を知らないのが普通だ。

なので私には少し意外な反応だった。

当日の話では触れなかったが、シュレーディンガーがこの方程式を見つけたとき、彼はそこそこ年齢が行っていたことから、

中年物理学者が望みをつなぐ「希望の星」なのだとか。しかし調べてみるとそんなに歳が行っていたわけでもない。

大きな業績を上げた物理学者の大多数が若い内にそれを成し遂げているのに比べて、割と年齢が高かったにすぎない。

学生の頃はいろいろな過去の物理学者の内で「誰に共感を覚えるか」考えながら勉強していた。

当然シュレーディンガーにも興味を持ったが、相当な女好きで口説くのが上手だったとか、なんだか自分と違うなと思った。

最初に過去の人物に共感を覚えたのは高校生の時で、ニュートンに対してだった。そこで「もっと多くの人物を知れば、

他にも共感できる人が大勢いるだろう」と期待したが、結果的には今ひとつ、未だにニュートンを超える人は出てこない。

話がそれたが、とにもかくにもシュレーディンガーが「新しい力学の山頂を最初に制覇する人物」の僥倖を手にしたわけだ。

そうした彼への評価が、他分野の研究者にまで知られる理由かも知れない。

当初はシュレーディンガーの波動力学の方が、ハイゼンベルクの行列力学よりも多くの情報を含んでいると期待された。

ところがシュレーディンガー自身が調べてみたら、予言できる内容では同等であることが判明した。

このことによって逆に、基本的物理法則の数学表現は必ずしも微分方程式である必要はない、ことが分かったのである。

同時に行列力学がコペンハーゲン学派の外に広がって市民権を得るようになった。

確率解釈 いよいよ論争の火種になった確率解釈の話に入ろう。残る問題は「その波が何を意味しているのか」である。

電子などの粒子に波が付随しているのは認めるとして、その波と粒子はどういう関係になっているのか?

例えば「粒子が波乗りをするようにしている」とイメージした人もいる。今もいると言うべきか。

この問いに対する、一番手っ取り早くて間違いのない答えは、波動力学と行列力学を比較することで得られる。それは、

「もし粒子の存在位置を測定したなら、その場所に見つかる確率(密度)が、波動関数の絶対値の2乗である。」

と言うものだった。因みにここで「絶対値の」は2乗すれば要らないように見えるが、波動関数が複素数をとるので必要。

そう話したら、「先ほどシュレーディンガー方程式にあったi の文字は虚数単位か」と質問された。

「文系だ」というが随分と優秀な聴衆である。中身の説明を省いた式に書いてあったi の文字と、

その後少し経った時の「複素数」の説明が結びついたと言うことだ。その注意力に驚いた瞬間だった。

この確率解釈を提唱したのは、コペンハーゲン学派の一員で、ボルンだった。それは良いのだが、議論を呼んだのは、

「確率」の意味だった。

仮に電子が位置r に見つかったとしても、「その直前に電子がその近くに来ていた、と言うわけではない」というのである。

測定の瞬間に位置r に波が集まったと言う、これを「波束の収縮」と呼んでいる。

因みに「確率解釈」の「解釈」と言える部分はこの辺からで、上に書いた部分は「実験事実」と言った方が良い。

波束収縮の必要性を説明する標準的な方法では、「二重スリットの(思考)実験」というのを考えて分析する。

当初は技術的に難しくて、「思考実験」だったのだけれど、今ではちゃんと実験ができて結果も確認されている。

実験しないのに、「量子力学の予言通りになる」前提で当時の科学者が議論したのは、不思議に思うところかも知れない。

自分自身はもっと複雑な実験で納得しておいて、他人に説明するときのための実験だったのかも知れない。

さて、もし「人間が知らないだけで電子が確定した位置を進んでいるのなら、2つの通路がある実験では、

片方ずつ通した実験の結果の合計になるはずだ。ところがそうならない。」というのが、二重スリット実験の論旨である。

確かに計算してみれば、波のまま合計すればマイナス(本当は複素数の逆符号)になって、波が打ち消し合う場所がある。

しかし確率にした後の合計では、正の数のみの合計なので打ち消し合うことができない。

「測定の瞬間に電子の位置が確率的に決まり、その後はその位置から再び波が広がっていく。」

つまり「測定した瞬間に、今までの波はご破算になって、偶々一カ所に集まったその場所から再スタートする」と言うのだ。

このような確率的振る舞いが、この後の議論の的になっていく。

量子力学論争 - 講演内容(II)

さて危惧した通りの状況になった。説明の途中で質問が入るだけでなく、時には脱線までするのだからどうにもならない。

しかしこれは喜ばしい状況だ。内容が面白くなければ質問など出てこないはずだから。

ただ最後まで進まないことは確実な情勢になった。そこでどこかで切って残りを次回に回すようにしなければならない。

きりの良い箇所として、確率解釈の説明までで今日は終わりにして、論争の部分を次回にしてはどうかと提案した。

けれども、(論争の最初に紹介する予定で資料に印刷してあった)「シュレーディンガーの猫」まで説明して欲しい、と言う。

そんなわけで「シュレーディンガーの猫」まで前半で話をしたのだが、内容的には後半に属する。

シュレーディンガーの猫 猫を外から見えない(覗き窓がある)入れ物に毒瓶と一緒に入れる。その毒瓶を割る金槌が

放射線検出器と連動して、放射線が検出されたら毒瓶が割られて猫は死ぬ。この装置に確率解釈を適用してみる。

時間の経過とともに放射線の粒子の波動関数は、放射性同位元素の外に広がり始めて、検出器の中にも入ってくる。

前述の「対応原理」に従って考えれば、検出器も金槌も毒瓶も、更に猫も量子力学に従っている。

検出器と金槌、毒瓶は、全体として「放射線が検出されて毒瓶が割れた状態」と「まだ検出されず割れていない状態」の

重なった状態になり、それに合わせて猫も「生きた状態」と「死んだ状態」の重ね合わせ状態になる。

ここで注意しなければならないのは、「どちらか人間がわからない」のではなく、「両方の混合状態」になっている点だ。

その後、覗き窓を開けた時、猫の波動関数は一瞬にして「生きた状態」と「死んだ状態」のどちらかに波束が収縮する。

つまり猫の運命を決めるのは、窓を開けて中を見る行為なのだ。

「これは可笑しいだろう!」

と言ったわけだ。猫は元々「生きていた」か「死んでいたか」どちらかに決まっていた、それが常識だし実際もその筈だ。

多分誰もがそう考えるところだろう。

シュレーディンガーの猫は別の観点からの問題提起も引き起こした。「猫が人間に代わって観測できないのだろうか?」

(註) 実験結果を確認することを「観測」と呼ぶ習慣がある。

そこで「ウィグナーの友人」と呼ばれるパラドックスが派生した。猫の代わりに友人に入って貰い、毒瓶は酒瓶にしよう。

もし放射線が検出されていれば窓を開けたとき友人は酒を飲んで酔っ払っている、と言う設定だ。

友人が観測者なら、酒瓶が割れた瞬間に波束が収縮することになるが、それを観測するウィグナーにとっては

窓を開けたときに波束が収縮する。「波束の収縮」と言う出来事に客観性が失われるような描像になってしまう。

更に友人に猫の役割を演じて貰うために、友人がへべれけに酔っ払って観測したことを忘れる場合はどうか?

あるいは量子力学を知らなければ友人は観測者でなくなるのか? こういう議論ができてしまうこと自体がおかしいのだ。

これらの条件設定は「およそ放射線の振る舞いに影響するとは思えない代物」だが、それが波束の収縮を決める。

シュレーディンガーがこのようなパラドックスを提示したことから見ても分かるように、彼は確率解釈に満足していない。

当時ド・ブロイも不満を述べているのだが、よく考えてみると、彼らの発想はボーアとかなり違う。

ボーアが考案した「許される条件」を説明するために「物質の波」を考えたのがド・ブロイ。

シュレーディンガーはそれを更に発展させて遂に基礎方程式を見つけるわけだが、彼らは「説明しよう」としているのだ。

前述のように当時は「何故か分からないが、〇〇の条件追加で実験が説明できる。」と言う話が繰り返されていた。

それを説明しようとしたから、ド・ブロイは物質波を導入して、シュレーディンガーもド・ブロイに共感して方程式を求めた。

それに対してボーアは「実験結果を予言する正しい手順」を求めたので、「説明は不要」だった。

ボーアはシュレーディンガーによる問題提起を重大なこととは捉えなかった。実験結果に影響しないと思われるからだ。

実験したならば常に猫は「死んでいる」か「生きているか」のどちらかの結果しか得られない。

実験すると観測の瞬間に波束が収縮してしまうから、「生きた状態」と「死んだ状態」の混合状態を観測することはない。

仮に「波束収縮時刻が食い違った」としても、全ての結果が出そろったときには「誰にとっても同じ結果」になっている。

観測しないときの状況についてボーアには、予言する必要もないし、語ることも不要だった。

確かにこのパラドックスは実験で検証する手段がない。とは言うものの、別の観点からの「猫の実験」が行われている。

以前出てきた「二重スリットの実験」を思い出して欲しい。波束収縮が先に起きると打ち消し合いがなくなって、

プラスだけの合計になってしまう、と言う話だった。そこで打ち消し合いに代表される「波の干渉」の痕跡を探すのだ。

実のところ大きな対象を波束の収縮を避けて保持するのは難しく、猫みたいに大きいと現状不可能な状態なのだ。

そこで「どこまで大きな物体で波の干渉の痕跡を見つけられるか」という実験テーマが生まれる。

少し古い情報だが、炭素60(フラーレン)についても「波の干渉」が確認できた、と聞いたことがある。

電子に比べれば随分大きいが、まだ「やや大きい分子」にすぎず、石ころや星が主戦場の古典力学にはほど遠い。

このような実験は言い換えると、「対応原理」の妥当性を検証していることになる。

数式上は「大きな物体で古典力学が量子力学の近似になる」条件が確かめられているが、それだけでは十分でない。

近似無しに古典力学が大きな物体に成り立って、ミクロな世界の量子力学と並立している可能性はまだ残っている。

大きな物体にも量子力学が成り立つ証拠を得るには、「猫実験」が必要なのだ。

逆にもし仮に「対応原理」が成り立たないとしたら、「シュレーディンガーの猫」のパラドックスは解消が可能である。

ある境界を境に「量子力学の成り立つ領域」と「古典力学の成り立つ領域」に分かれていたら、

猫のような対象は古典力学の領域に入って、「生きた状態」と「死んだ状態」の混合状態なんてことは起きなくなる。

その場合に問題なのは、「その境界はどこか?」である。単純な空間的サイズでないことは明らかだ。

実験装置ならミクロな部分(測定対象)とマクロな部分(実験装置)の境目は明瞭だが、実験の時だけでは意味がない。

現状を見る限り、波束が収縮してしまうのは「意図せず観測してしまう」からのように見える。

それが境目だとするなら、境目は“well-defined”(ちゃんと定義された)でない。いつどんな場合に観測が生じるのか?

そして観測時に、量子力学のミクロな物と古典力学のマクロな物が関わり合うが、その部分の力学はどうなのか?

「波束の収縮(=マクロからミクロへの影響)」と「観測結果(=ミクロからマクロへの影響)」の間には相互的な構造がなく、

物理学的に明らかにおかしい。「新しい力学」は未完成と言うことになってしまう。

EPRパラドックス 「シュレーディンガーの猫」は現状、そう言う訳でパラドックスとしては“塩漬け状態”になっている。

しかしそれよりも進展があったパラドックスがある。アインシュタインが2人の共同研究者と発表したEPRパラドックスだ。

因みにEPRのEはアインシュタインの頭文字。

それを説明するためには、「ハイゼンベルクの不確定性原理」から話を始めなければならない。例えば位置と運動量は、

それぞれx-成分同士、y-成分同士、z-成分同士が不確定性関係にある。

上述の「確率解釈」で説明したように、位置は測定しないと定まらないので、測定前は波の広がり程度に不確定だ。

その広がりの程度を「位置の不確定さ」と呼ぶことにする。同様に運動量を測定すれば「運動量の不確定さ」がある。

「これら2つの不確定さの掛け算が、ある値(非常に小さいが)より小さくならない」と言うのが「不確定性原理」だ。

波動関数のフーリエ変換だけで導出できるので、運動量も含めた「確率解釈」の解釈が正しいか、と言うことに帰着する。

位置と運動量以外にも、様々な物理量の組合せに不確定性関係がある。

EPR論文では位置と運動量の不確定性を考えた。2つの粒子が結合状態から離れたとき、運動量保存則が成り立つ。

最初静止していたら、分離した後の運動量の合計もゼロになる。それが量子力学でも成り立つ、訳だが、

確かめるためには当然、両方の粒子について運動量を測定しなければならない。

さて運動量が定まると「不確定性原理」により位置が定まらなくなる筈だが、片方の粒子については位置を測定する。

その測定をもう一方の運動量測定と高い精度で同時刻に行う、と言うのがEPRの提案だが、その理由は相対論にある。

相対論によると「因果関係の伝播速度は光速以下」である必要がある。「因果律」と言う。

論理関係の途中は省くが、そうでないと観測者によっては「原因が結果より後の時刻になる」問題が発生するためだ。

そこでEPR実験に戻って考えてみよう。運動量を測定したことによる波束収縮が間に合わないほど早く、

もう一方の粒子について(まずは運動量を)測定したら、それでも運動量保存則が成り立つ(と量子力学が予言する)。

2つの粒子が情報交換するには間に合わないので、予め運動量が決まっていないとならない。

その粒子に対して位置を測定したとすると、不確定性原理を破るとEPRは主張したのだ。何故かというと、

もう一方の粒子から間接的に分かる「定まった運動量」と、測定によって直接に分かる「定まった位置」が揃うからだ。

しかしこれも(当時は)「直接運動量を測定して確かめられないから、検証不能」と見られた。そのまま“塩漬け”になって、

アインシュタインもボーアも亡くなった。

EPRパラドックスに対するボーアの反論は、いかにも彼らしい。「2つの粒子は不可分で、個別に運動量は決まらない。」

と言うように反論している。丁寧に理由を説明してEPRが「個別に決まっていなければならない」と結論したのに何故?

彼の原子模型を思いだそう。古典力学によれば「様々な電子の軌道が可能で原子の大きさ形が決まらなくなる」

と言う問題に対して、彼は「許される軌道」の条件を定めることによって解決したのだった。

今の場合も同じだ。「相対論の因果律を適用しない場合」として決めておけば良いわけなのだ。彼にとって物理法則は

「正しい予言をする手順書」のような物だから。

(難しい話にどこまでついてこられているか心許ないと感じるが)、ボーアの考え方に共感する人の方が少数派だろう。

しかし当時の学会の議論ではボーアの方が勝利した。検証不能ではあるが、賛同者が多かった。

そこで「あのアインシュタインも論破された」みたいに語られることがあるが、実は決着はつかないまま終わったのだ。

余談だが、このような議論があってから数年後には第二次世界大戦が起きている。

ナチスドイツによるユダヤ系人民迫害を逃れて、ボーアもアインシュタインもアメリカに渡って議論の場が変わるが、

それを聞く若手研究者には「不毛な議論」と映る。実験で白黒つかないから。

ここからは私の想像なのだが、そんな若手研究者にとってアインシュタインに従うことは難しかったのではないか?

ボーアの立場に従えば「新しい力学を別の対象(例えば原子核の中の陽子)に適用したらどうなるか」調べれば良い。

ところがアインシュタインの立場を採ると、「新しい力学が未完成で、どこまで正しいか不明」なので、まず

新しい力学を完成させないと、その先に進むことができない。

若手研究者はアインシュタインと違って、まだこれから業績を積まないと物理学の研究の世界で生きていけないから、

解決するか分からない難問に取り組む余裕はない。以上が私の個人的想像だ。

この世界への認識 - 講演内容(III)

こうして何となくボーアが勝って、更に2人とも亡くなった後に、何と「実験で検証できる」ことを発見する人物が現れる。

と授業で話したら、「誰だ。そんなすごいやつは、」と学生が小声でつぶやいた。そう、誰も予想しなかったのだ。

ベルと言う人が発見したので「ベルの不等式」と呼ばれている。彼はまずアインシュタインの立場を整理した。

アインシュタインの「この世界への見方」は「実在論」あるいは「実在主義」と呼ばれるものだ。

例えば電子が、我々とは無関係に存在して運動したり何か振る舞っていて、その電子(の振る舞い)を我々は見ている。

その見え方は人によって表面的に違うことはあり得るが、同一の出来事であるから“一貫性”がなければならない。

これが電子だとかその振る舞いに関して「実在」を考える、アインシュタインの立場である。

更にEPRは相対論の因果律を考えた。場所が離れていれば2つの粒子を独立と考えるので、これを「局所性」と呼ぶ。

結局アインシュタインの考え方を「局所実在論」と呼ばれるものにまとめた。この「局所」と「実在」の前提だけを使って、

EPRのような実験をした場合の結果を予言して、「ベルの不等式」を導出した。

例としてスピン(馴染みが薄くて申し訳ない)を取り上げると、2つの粒子のスピンは結合状態では逆方向を向いている。

ところが互いに直交する軸方向(例えばx-軸方向とy-軸方向)のスピンには前述の「不確定性関係」がある。

なので、同じ方向のスピンを測れば「逆向き」が保証されるが、角度をつけて測るとそうとは限らない。

中途半端な角度をつけて測ったとき、どういう確率でどちら向きになるか?

それを「局所実在論」で求めた予言(不等式)から、量子力学の予言(こっちは等式)が外れてしまう、ことを見いだした。

普通やらないような実験だ。これを実験すれば検証できる。

ところがまた停滞する。光速で間に合わない程の同時測定、とか技術的に難しく、実験が行われたのは1982年からだ。

実験を行ったアスペには、条件を厳密化した追加実験の要望が多く寄せられて、何年間もこれに従事することになる。

測定方向に関する情報が2つの粒子間で共有できないように、測定方向を各々直前に決めるとか、

それを乱数で決めるとか、いろいろな補足的条件設定を変更しながら実験したが、常に量子力学の結果と一致した。

残念ながら乱数と言っても現実には疑似乱数しか作れないし、完全に2つの粒子間の情報共有を断つことはできない。

けれども学界の主潮としては、「局所実在論が成り立たない」と受け止められている。

ただし個人的には少し危うさも感じている。ボーアが主張したような「ご都合主義的振る舞い」を受け入れて考えると、

「疑似乱数と真の乱数の違いで振る舞いを変える」ことなど、確率解釈的振る舞いにとっては“朝飯前”かも知れない。

けれどもそう考えること自体が、既に量子論の「奇妙さ」に入り込んでいる。

そこで“ほぼ確定済み”の実験結果を受けて、「局所」か「実在」の内でどちらを放棄するのが良いか、考えるとしよう。

「局所性」は因果律に関係があった。これが破れると原因と結果の時間的順序が観測者によって異なるのだった。

それは相対論の時空構造と関係があって、相対論によれば「同時刻が基準座標の動きによって僅かに異なる」。

地球は間違いなく動いている。太陽も動いている。「絶対の静止」はどこにあるのか?

この問題に終止符を打ったのが相対論だった。仮に静止座標系があっても、動く座標系と対等で区別がつかないのだ。

そう言う時空構造では、座標系の動きと位置関係の組合せで同時刻が決まる。

相対論には多くの実験的証拠もあって、その時空構造を変更することは「量子力学を変更するのと同じくらい」難しい。

更に別の角度から見ると「局所性」は「因果関係の実在」を保証しているようなところがある。

「粒子Aへの測定が粒子Bの測定結果に影響を与えた」という因果関係が実在しているとするならば、

「2つの測定の時間的順序は誰から見ても同じ」になる筈で、因果関係の伝播速度は光速を超えられないことになる。

結局どちらにしても「実在」が容疑者になってしまった、と見ることも可能だ。

「実在」を放棄することは、物理学的にと言うよりも人間として難しい。物事が起きたこと、それは実際に起きたことだ、

そんな具合に考える習慣は我々の生活の中に余りにも根深く浸透している。

犯罪行為について調べるときに、「既に過去に起きた、ただ1つの真実が存在する」と普通は考える。

ところが量子力学は「調べた瞬間に確率論的に真実が決まる」と言うのだ。まるで警察官が犯罪者を作るかのようだ。

「シュレーディンガーの猫」と同じように人間も、死体が発見された時に人間の生死が決まる。今度は捜索者が苦しむ。

彼が死なせたことになるのか?

確かに現実には人間ほどの大きさがあれば、量子力学的な重ね合わせの状態が発見まで維持されることはまずない。

だから実生活の上では困らない、のではあるが、「事実は1つしかない、とは言えない世界に生きている」と思うことは、

我々の日常行動に深刻な躊躇をもたらすのではないか?

2度目のお寺ロゴスの時にこういう話をしていたら、宗教的には「実在主義は必ずしも必要ではない」と言う意見が出た。

実はそのことはある程度知っていた。もはやこの話は物理学と言うより哲学の領域に入っている訳だが、

哲学の世界ではむしろ不人気なくらいだ、と聞かされていたこともあって、自分なりに考えてもいた。

ところが同じ話を少し後に授業で話したときには、「何でそんな当然なことを問題として取り上げるのか?」と言われた。

場所がお寺であることを忘れて授業の感覚で話してしまったが、宗教や哲学で突き詰めて考えると実在は自明でない。

それに加えて「実在主義」では、哲学における議論を実りあるものにするのが難しくなるかも知れない。

それは理解できるのだが、同時に「実在」から離れる態度を「少しずるい」ようにも感じている。

過去の物理学者達がとった態度がそうだった。日常の生活でも研究でも「実在主義」の態度で行動していながら、

解釈問題がらみの時だけ「実在主義」から離れて、この問題に向き合わない自分を正当化してきた。それを知るだけに、

現実の生活の場面と使い分けているだけではないか、そう思えてならない。

では使い分けはやましいのか? 実在主義の立場から見たら使い分けするのはおかしい。と言うことはやはりおかしい。

けれども先ほどの意見に続けて、「使い分けが望ましい場面がある」と言う話をしてくれた。

これは初耳だったが理解できた。それは精神的に苦しい状況にある人に接する場面で、細部の記憶が不確かだが、

そのときに挙げて貰った例は、むしろ「実在主義」に立ち戻った方が助けになりそうな感じで適当でなかった。

しかし瞬時に「そう言う場面はありそうだ」と思った。後からゆっくり考えて修正した場面は次のようなものだ。

女性に良くある状況だが、彼(夫)が浮気しているのではないかと疑って、確かめる行為が止まらない。所謂「束縛」だ。

それが原因で、実際には浮気していないのに関係が壊れてしまう事態に至ることさえ少なくない。

そんな状況に陥った時には、「本当は真実などない。あなたは幻を追っているのです」と言って貰った方が良いだろう。

そう考えることで「確かめる行為」を止めることができて、更には彼との関係も良好に保てるかも知れない。

人の精神状態の健康を保つために使い分けるというのであれば、もはや「やましいこと」とは言えないのではないか?

これは漫画版「風の谷のナウシカ」での、「私(ナウシカ)は嘘をつきました」の台詞に込められた心情である。

意味不明に思う人が多いだろうから説明しておくと、漫画「ナウシカ」の終わりに彼女が心の中でつぶやく台詞だ。

これを稲葉振一郎が「将来の人類滅亡の真実を、人々は受け止めきれないだろうから、嘘を言った」と分析している。

と同時に“受け止めきれる友人”とは真実を共有する。この使い分けは自己保身とは違う。

話を戻そう。「アスペの実験」を受けてどう考えるのか? これに本気で取り組んでいる研究者が答えを見つけていない。

当然ながら私にも答えはない。好みの問題としてなら「比較的これが好きだ」と思う考え方はある。

未来から過去に向かう「逆向き因果」関係を持ち込む解釈があって、研究の最前線を詳しく調べたわけではないが、

高校生の時に相対論を本で読んで感じた微妙な違和感を、この考え方が部分的に解消してくれそうなのだ。

相対論は上記のように動く座標系を静止座標系と対等にして、物事を「相対的に見る」ような方向性の物理学だ。

空間の方向も対等だ。これが実現したのは古く、コロンブスの頃だ。それ以前は鉛直上向きが特別な方向だった。

その後、地動説、更にニュートン力学と経て、遂に空間には「特別な方向」も「特別な原点」もなくなった。

けれども時間については過去と未来が同等ではなく、過去から未来への因果関係しかない。

その部分に残っている非対称性が気になる度合いは、相対論によって高まったと感じた。ニュートン力学の時空では、

時間と空間は切り離されているが、相対論では両者が関連づけられ、空間の1mを時間に換算したりできるようになる。

なのに時間だけに「特別な方向」がある、その点が高校時代から気になっていた。

不確定性原理によって生じる不確定さは、人間から見ると非常に小さい訳だが、数学的には情報が半分に減っている。

すると「逆向き因果」を記述する法則があれば、それの数学的立場は「正方向因果」のものと同等になる。

もちろん未来から過去への因果関係を認めると、その場合も難しい問題が噴出する。再び犯罪行為の例を思いだそう。

我々は過去だけでなく未来からも影響されて行動する。その結果に対する責任とはどういうものだろうか?

それが奇妙に思える理由は、過去は知っていても未来は知らないことに原因がある。そう言う意味において依然として

過去と未来は対等でない部分を残さざるを得ない。

そうした奇妙さを受け入れる代償として、数学的構造のレベルにおいては時間の方向についての非対称性を解消する。

その交換条件ゆえに、個人的には「これが好きだ」と感じる。その方向で研究してくれている一線の研究者もいるので、

彼らに期待して、自分はと言うと環境問題とかに勢力を割いているのである。

決定論の問題 最後に「決定論の問題」について言及した。量子力学の「確率」と「決定論の問題」が微妙に関係する。

「決定論の問題」とは、ニュートン力学等の物理法則で原理的には全ての未来が決まっている、ことに由来する。

そうだとするならば我々に「未来を選択する余地」は残されていないのではないか?

人道的な行いも身勝手な犯罪行為も、全て物理法則の結果だとするなら、我々人間には栄誉もなければ責めもない。

量子力学によれば「未来は確定せず、確率的な幅がある」。その結果「決定論の問題」を解消してくれるのではないか?

そのように量子力学の確率を歓迎する向きもあるが、結論はそうならない。

と言うのも、我々が未来を選択しようとしても、確率的に決まってしまうから、やっぱり我々には選択の余地がないのだ。

「決定論の問題」のネーミングが良くなかった。本質は「決定論」であることよりも「自由意志の不在」だったのだ。

これまでの「決定論」に代わって「確率」が鎮座していて、量子力学になっても相変わらず「自由意志の居場所」はない。

こうして状況が変わっても問題は解消しなかったのだ。

この世界の出来事は最終的に全て科学法則に従っている、と信じる限り、「決定論の問題」から逃れることはできない。

しかし人体に関わる科学である医学も、物理法則で説明できない領域があるような気配は全くなく、

探求を深めれば深めるだけ、どこまで掘り下げても、物理法則で説明できる事柄が増えていくだけのように見える。

意思によって決まる領域があれば、そこに踏み込んだ時に科学法則が成り立たなくなる筈だが、そんな気配は全くない。

だとすればこの世界は「決定論の問題」を含んだ構造になっていると言うことだ。

この問題も科学が抱える思想的困難だと思うが、現実には「それに全面的に向き合う事態」は、将来に亘って生じない。

科学の別側面が「完全な未来予測は不可能である」ことを保証している(この話は本に書いたことがある)。

仮に原理的には物理法則(と確率)で全てが決まっていたとしても、現実にはどんなに科学技術が発展しようとも、

依然として「意思の領域」と“誤解し得る部分”が残り続けること、それは現代の科学的知見に基づいて言うことができる。

だから現実の脅威ではない。「シュレーディンガーの猫」と似た状況だが、それ以上に積極的に「脅威がない」と言える。

現在の科学的知識により、「完全な未来予測は不可能」と証明されているから。

仮に「未来が科学法則(と確率)で決まる」あるいは「未来は(良いにしろ悪いにしろ)人類には避けられない」のだとしても、

それを具体的に示すことが不可能なのだ。簡単のために古典力学の“分かりやすい決定論”で考える。

人間のような複雑な系に物理法則を適用すると、更には、その複雑系がそれ以上に複雑な外界と相互作用していると、

無限の精度で「今の状態」を指定しない限り、誤差が増幅して予言できる内容は何も残らない。無限の桁数で測定する。

しかも宇宙全体を。どちらか片方だけでも原理的に不可能なのが自明だ。

余談だが、先日テレビで戦時中ボーアが「核の国際管理」を目指した、と語られていた。アインシュタインの方が有名だ。

彼はナチスドイツに核兵器開発で先を越されて世界が制覇されることを恐れて、アメリカ大統領に核開発を促したが、

その後「ナチスドイツには開発できない」と思い直して、核兵器を開発しない方向に意見を変えたと言われる。

ボーアもナチスの拡大でアメリカに逃れた点で、アインシュタインと同じ立場だった訳だが、

物理(世界像)についての意見が全く合わなかった二人の、平和に対する意見が似ていたことはちょっとした発見だった。

ハイゼンベルクはドイツに残って核兵器開発にかり出され、国際会議の場で英米に命を狙われたが、

戦争が終わって見ると、開発の中心的立場を利用して開発の歩みを遅らせるような行動をしていたのが判明したという。

核爆発のエネルギーの大きさを理解していた物理学者達が、戦争に巻き込まれて「核兵器の脅威」を感じながら、

その中で許される最大限の平和を求めて、もがいていた様子が想像されて、胸が苦しくなる。

ロシアの共産主義への考え方など、物理学者の考え方は「話せば通じる」という感じで、政治家に比べて楽観的だ。

彼らの様子から考えて、理想を追い求めるような「ある種の若さ」が理論物理に関わる能力と関係するのかも知れない。

しかし成熟することで平和を諦めてしまうのなら、若造のままでいた方が良いような気がする。

では物理学者で、どんな人たちが兵器開発に協力するのか? 既に名の知れた有名な人ではなく、日の目を見ない人。

力を得たいと野心を燃やす人が、それと引き替えに良心を売り渡す。

当時アインシュタインやボーアが核兵器に脅威を感じていたのは、言うまでもなく人間に対して利用された場合のことで、

「全面核戦争でゴキブリが生き残る。それが問題だから止めよう。」なんて考えていたはずはない。

改めて考えてみても、最初に挙げた「ゴキブリ云々」の議論は着眼点がおかしい。核戦争の脅威はそんなことではない。

たった一発で都市全体を破壊する威力。だから全面核戦争になれば、世界中の全都市が消失してしまいかねない。

更に人々に放射線障害の苦難を一生涯負わせる。そして、もし付け加えるなら、人間以外の生物達までも絶滅させる。

それが脅威なのだ。

(写真について) 言うまでもなく「シュレーディンガーの猫」になぞらえた。最初はコップのビーズを零すことを考えていた。

猫は死んだら元に戻らない。その点がこのパラドックスを劇的なものにしている。「覆水盆に返らず」だ。

その「覆水盆に...」を地で行こうと思って百均ショップを物色していたら、猫ならぬ犬が、起きた姿と寝た姿で売られていた。

そこで“窓付き容器”代わりの「ハムスターの家」と合わせて3つ、すなわち324円の買い物をすることに方向転換した。

カメラを三脚に据えて、2つの犬の置物を交換した上で撮影して、それを画像ソフトで重ね合わせた。

僅かにずれていたのを調整した。三脚を過信して超望遠にしたら、私の体重による床の微かな凹みを拾ってしまった。

ちょっと困っているのは、役割を終えた品々の処遇だ。特に犬の置物については、余生に良い役割があると思えない。

猫が犬に代わってもパラドックスの本質は同じだ。仮に死んでいるのでなく寝ているとしても、実はそれでもOKだ。

けれども「シュレーディンガーの猫」の文脈があるから、犬を猫に見間違えて、寝ているのも死んでいるように見てしまう。

見た瞬間gifアニメの“チラツキ”にぎょっとするかも知れないが、今回の写真として悪くないと思う。

研究室トップ